清代的典章制度中,有很多关于奖赏方面的内容,所涵盖的面也很广。生前有封爵加官加衔、承荫封赠、冠服奖赏、赐号、绘功臣图像等;死后有祭葬立碑、赠衔易名、史馆立传等等。

不夸张地说,只要是做到了尚书、侍郎这一级别,随之而来的就会有很多荣誉加身。不过对于异姓贵族大臣而言,所有奖赏中,只有四个荣誉最为稀缺,且有清一代能获此四项殊荣的也极少。

一是异姓封王

从历朝历代的经验教训来看,凡是异姓封王者大多结局不佳。不过在王朝开国初期,统治者加封异姓王也是一种较为常见的做法。

清入关之前,人口单薄经济落后,仅仅凭借军事力量是无法与大明王朝相抗衡的。皇太极作为一个富有谋略的帝王,清楚地意识到只有拉拢汉人尤其是威望很高的明朝将领,才能充实自己的实力。

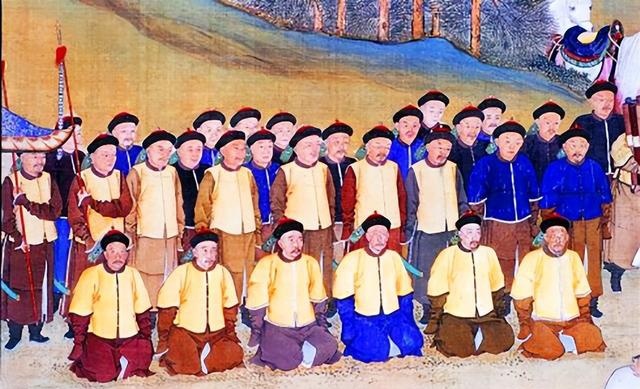

天聪年间,辽东地区著名将领孔有德、耿仲明、尚可喜三人来归,和此前的洪承畴、祖大寿两人不同,他们三人归降时带来了他们带来了数万兵丁,战船,以及后金最缺乏的火器技术,使得八旗战力得到迅速提升。

这份嫁妆让皇太极有能力与明朝面对面展开一场对等的炮战,使得后金政权具备了先进的火器制造能力。

崇德元年,皇太极改元称帝国号大清,孔有德、耿仲明、尚可喜因功晋封为恭顺王、怀顺王、智顺王,即史料中所称的“三顺王”。顺治六年,孔有德改封定南王,耿仲明改封靖南王,尚可喜改封平南王。

入关之后,汉人贵族中吴三桂、孙可望两人在平定中原的过程中,为大清立下了汗马功劳。顺治十四年封孙可望为义王;康熙元年封吴三桂为平西王。至此,清初时期,一共涌现出了五个实封异姓王。

康熙帝平定三藩之后,鉴于异姓王难以驾驭,决定此后不再实封异姓为王。有清一代,除了以上五个实封异姓王外,尚有武勋王扬古利,加多罗郡王衔黄芳度,赠郡王衔傅恒,追封嘉勇郡王福康安。

也就是说整个清代,实封、追封、赠王爵者加起来总共才9个人(这里指的是王爵,如果算上他们的后代则有15人)。可以说异姓封王在所有荣誉中含金量最高。

二是配享太庙

太庙是供奉祖宗的地方,按例只有列圣、列后才有资格进入太庙的殿堂。但是历朝统治者为了褒奖有功大臣,也会让个别的异姓大臣配享太庙。

封建社会最重礼制,每年大祭皇帝都会亲率宗室王公、文武大臣祭拜太庙。凡是能进入太庙的异姓大臣,皇帝照例也会上一炷香。在君权至上的专制时代,皇帝祭拜大臣可是天大的荣誉。

清代配享太庙的异姓大臣只有十三人,按照清代十二帝计算,就是每一朝大概只有一个人能享受配享太庙的荣誉。且他们的家族都与皇室都有联姻。所以唯一一个配享太庙的汉臣张廷玉,就显得有点孤单。

三是晋封太师

太师在古代官阶制度中,始终处于金字塔顶端,与太傅、太保并称“三公”。据不完全统计,中国历史上获得太师称号的加在一起也不超过50个人,这份荣誉一般人极难获得。

明代时太师一般授予勋臣,从明代11个太师获得者来看,仅有张居正一人不是勋贵。清代对太师的赐予更为吝啬,关外时期因官制不成熟,并无三公称号。

入关之后从顺治朝一直到宣统朝的两百多年时间中,荣获太师称号的仅有鳌拜、遏必隆、顾八代、杜受田4人,可以说太师的头衔是极为稀缺。

不过四个太师中,鳌拜、遏必隆两人属于生前获封,但是康熙亲政以后,他们的太师头衔被夺。并且康熙皇帝有明诏,规定此后太师不授予在世之大臣,只能以死后追封的形式赐予。

不仅仅是太师,就连太傅、太保皇帝也不轻易赐给臣下,整个清代,获得太傅、太保头衔的也才24个人。故而为人臣者不管功劳有多大,对皇帝有多忠心,他们都不敢奢望自己死后能获得太师的荣誉。

四是赐谥文正

清代官场上素有“生晋太傅,死谥文忠”之语,意思就是说作为人臣,生前能够获得太傅,死后能赐谥文忠,基本上就是天花板了,至于文正则不敢奢求。

按照清代的谥法制度,大臣死后由内阁、礼部题清赐谥,基本原则是按照本人生前的功绩和人品官声,给出一个适当的谥号。

本来以文开头的谥号就有很高的门槛,规定必须是翰林出身或者是非翰林出身但生前曾担任过大学士。而文正谥号门槛更高,必须是皇帝特旨赐予,内阁和礼部无权拟定。

尽管说清代的八个文正公中,个别人其实是名不副实的,但是他们与皇帝的关系十分亲近,诸如曹振镛、杜受田之流,本人对国家并无太多的贡献。

但是官场中对文正十分看重,也是证明自己被皇帝信任的一个重要依据。抛开其他不问,仅就数量而言,赐谥文正实属难得之殊遇。

除了以上四个荣誉之外,还有赏戴三眼花翎、赐四团龙补服也较为稀缺,但是这些多为冠服奖赏,锦上添花的意义更多,不会给政治地位带来多大的提升。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论